Une “black culture” existe-t-elle ?

Et les afro descendants peuvent-ils s’entendre?

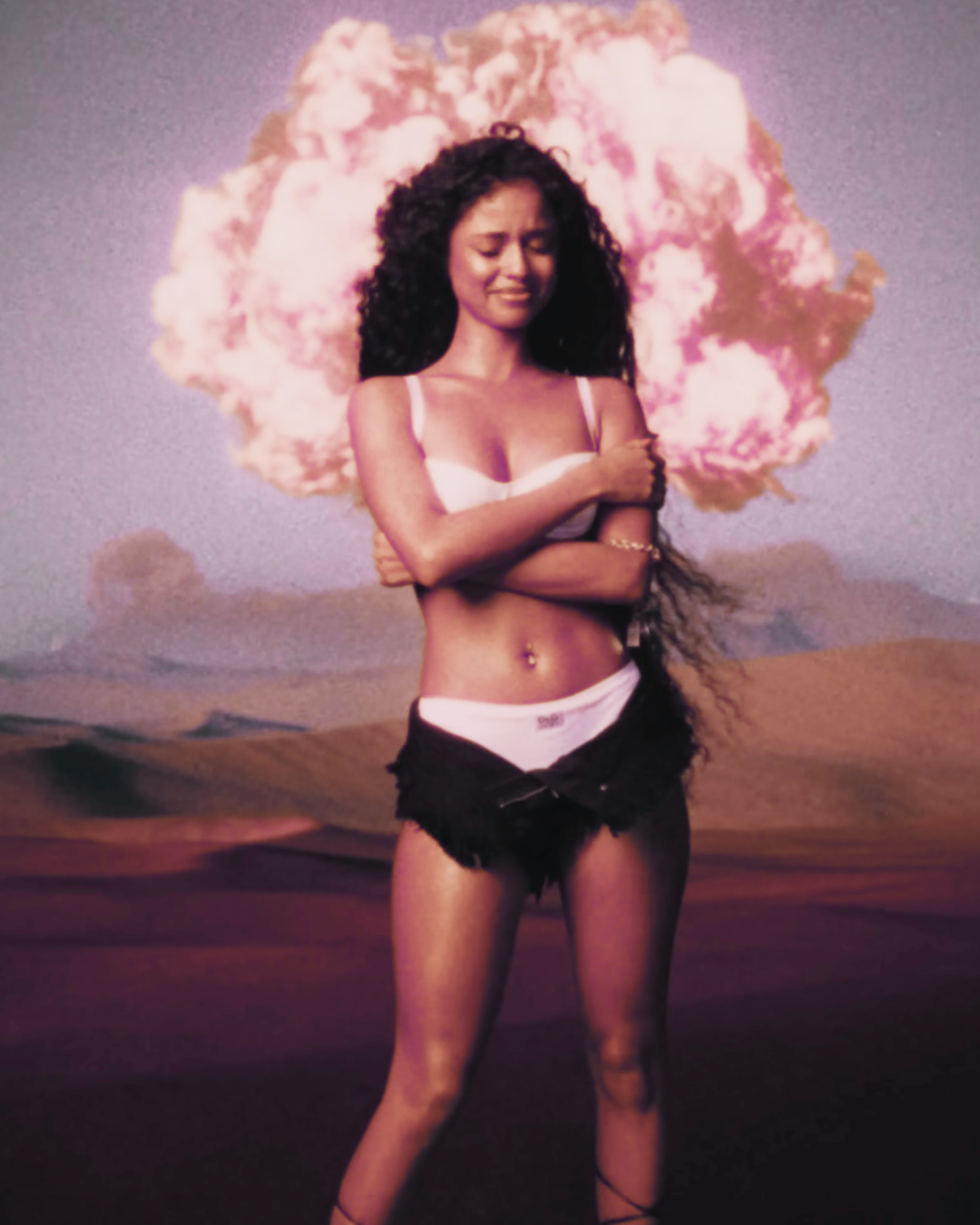

Tyla, Bliss, 2025

Les questions autour de l’identité, de la blackness, mais aussi de la communauté et de la culture sont centrales quand on cherche à s’éduquer.

Plus qu’un apprentissage sur l’autre, elles nous permettent de mieux appréhender notre environnement et de comprendre quels en sont les produits.

Ces dernières semaines, c’est la sensation sud-africaine Tyla qui s’est attirée les foudres du “Black Twitter” et du “Black TikTok” en raison du terme qu’elle a utilisé pour se décrire.

Dans une interview, la chanteuse exprimait le fait que dans son pays d’origine, les personnes qui avaient un background ethnique divers étaient appelées “colored”. Une appellation contestée par les African Americans ou Black Americans — selon les préférences. En effet, pour eux, cela renvoie directement à un terme largement utilisé pendant la ségrégation par les Blancs pour désigner les espaces fréquentés par les Noirs. Un terme lourd de sens, d’histoires et de traumas qui devrait être banni du vocabulaire, surtout pour se décrire en tant que personne.

S’en est suivie une sorte de guéguerre digitale entre African Americans et Africans. Commentaires xénophobes et raisonnement ethnocentré ont définitivement rompu le dialogue.

Pourtant, on rappelle que ces conversations sont nécessaires à avoir et soulèvent des points particulièrement intéressants. Un continent qui a été le lieu d’un déracinement dévastateur — esclavage, colonisation, apartheid, guerre — ne peut s’en sortir indemne et ne peut rêver d’une unité, d’une homogénéité, car utopique.

Un passé plus ou moins commun donne l’impression d’un socle commun, mais ce socle est superficiel, fragile, et ne tient à rien ou presque. On s’interroge alors sur l’existence de cette “black community”, de cette “black culture “mais surtout de ce qu’englobe le terme “black” de nos jours.

On pourrait s’attendre à une réponse toute faite, la réalité est bien plus complexe que ça.

Les définitions sont multiples et peuvent varier selon les individus ou les groupes interrogés.

Dans cette quête de réponses, une étude menée par Uvanney Maylor, professeure à l’université de Bedfordshire (UK), apporte quelques éléments.

Publié en 2009 dans le journal Ethnic and Racial Studies, elle (l’étude) avance d’abord une définition politique du terme :

« Le terme Black, en tant que signifiant politique, a parfois été utilisé pour identifier ceux qui subissent une discrimination structurelle et institutionnelle en raison de la couleur de leur peau ; à savoir les personnes d’origine africaine, afro-caribéenne et sud-asiatique. »

Cette dimension politique illustre une coalition entre individus qui se reconnaissent dans un même vécu, et qui s’opposent donc à une domination blanche. C’est ce qu’explique l’auteur Madan Sarup en 1991 dans son ouvrage Education and the Ideologies of Racism :

« Ils mettaient davantage l’accent sur leurs similitudes que sur leurs différences »

Néanmoins, cette définition reste floue et incomplète. Pour le spécialiste anglais des sciences sociales Peter J. Aspinall, le terme black est précis quand on parle d’individu et de self-identity, mais il est imprécis quand on l’applique à un groupe.

Et c’est une enquête réalisée entre 2001 et 2002 auprès d’employés de Further Education qui a confirmé ce point.

L’objectif était de mettre en lumière les potentielles discriminations et actes racistes subis par les employés dits noirs qu’on a regroupés dans la catégorie suivante : “Le personnel ‘Black’ était défini comme étant des membres des communautés d’origine africaine, afro-caribéenne, asiatique et d’autres minorités ethniques visibles opprimées par le racisme.”

Cette classification hyper large (trop) a dérangé des répondants qui ont exprimé des préoccupations quant à leur association avec d’autres communautés.

Ça a notamment été le cas d’individus d’origines indiennes qui se reconnaissaient dans le terme “Black” dû à leur couleur de peau, mais qui ont pointé du doigt les différences culturelles qui existaient avec la communauté caribéenne, par exemple. Ces différences trop importantes les empêchaient de se reconnaître pleinement dans la catégorie.

On imagine donc que les individus puissent adhérer à une catégorie que si elle regroupe des membres avec lesquels ils partagent un héritage ou un bagage culturel commun.

“Black” serait donc un terme adéquat pour qualifier les Afro-descendants, mais là encore ça crée le débat.

Si certains ne souhaitent pas être associés à la catégorie, d’autres veulent s’en dissocier.

Il y a une sorte de croyance outre-Atlantique qui, de plus en plus, se désolidarise de cette Afro-descendance, et qui ne se revendique plus African American mais Black American ou juste Black — excluant dans le même temps les Africans de cette même catégorie.

Une dissociation qui n’est pas sans conséquence, parce qu’on observe depuis des prises de parole qui confondent tout. C’est presque comme si le Black pour les Américains était vidé de son essence. Alors, il y a des débuts d’explications ou de justifications à cela : certains expriment le fait de ne pas embrasser cette partie de leur identité car ils en sont totalement éloignés. Ils vivent sur le sol américain depuis des générations, ont construit le pays de leur labeur et donc ne se sentent pas proches d’une Afrique dont ils ne savent rien.

Dans un tel contexte, avec un mot multiple qui vient avec autant de définitions que de carnations, que de récits différents, il est difficile de croire à l’existence d’une culture commune.

La blackness est un concept qu’on a voulu nous vendre groupé, pourtant il est vendu seul, et ça revient à chacun d’utiliser le terme qui lui convient pour se définir.

Il existe donc des Noirs et des cultures noires. Elles ne sont pas interchangeables, et surtout le fait d’être Noir n’autorise pas l’appropriation d’une culture noire étrangère.

En réalité, quand on fait référence à une black culture, c’est une culture largement influencée par les Black Americans. Cette influence, permise par la puissance du soft power, ne fait cependant pas acte de souveraineté. Les Black Americans ne disposent d’aucune autorité suprême : c’est-à-dire qu’ils ne sont pas en charge de la “black community” et que leurs points de vue ne prévalent pas sur ceux des autres.

L’avènement du hip-hop et la starification de gangsters noirs qui rappaient les injustices découlant de leur condition d’hommes noirs et se réappropriaient dans le même temps le n-word ont eu des conséquences sur la culture et sur le langage. Une culture prédominante qui s’internationalise laisse place à un flou et à une liberté encore plus grande. C’est pourquoi ouvrir le dialogue est une clé pour comprendre et surtout pour respecter les limites de chacun.

L’utilisation et l’appropriation du n-word sont à nouveau remises en cause. Si les non-Noirs et les non-Afro-descendants sont automatiquement disqualifiés, rien n’est joué pour les Afro-descendants. Le terme, bien qu’il désigne les Noirs, a subi un traitement différent selon les territoires. Si certains ont œuvré à son effacement total, d’autres ont contribué à une forme positive de réintégration dans le vocabulaire. Deux décalages culturels empêchent de trouver un terrain d’entente : Le n-word ? Oui ? Non ? Par qui ? Où ? Dans quel cadre ? De quelle manière ?

Des ponts et des parallèles peuvent être créés entre les cultures noires, notamment concernant la politique et la social justice, il faut donc constamment mettre en place des espaces qui permettent de reconnecter.

Peut-être que la véritable question n’est donc pas de savoir si une culture noire existe — mais plutôt de savoir si nous sommes prêts à écouter la multiplicité des voix noires qui la façonnent.